小学校低学年までの子どもの習い事として根強い人気を誇る「ピアノ学習」ですが、実は音楽教育が単なる趣味以上に学習能力の基礎を育んでいる可能性が指摘されています。記憶力・計算力・集中力といった認知的スキルから、粘り強さ・自己制御力などの非認知的スキルまで、ピアノを習う子どもには様々な能力向上が見られるとの報告があります。

本記事では、ピアノ学習が幼児~小学校低学年児童の発達に与える好影響について、学術研究や専門家の見解、実際の体験談などを通じて総合的に検証します。算数・国語といった教科別の学力への影響や、中学受験に向けた土台作りとしての効果に注目し、将来有望な人材に共通する幼少期のピアノ経験についても考察します。

ピアノ学習がもたらす認知能力の向上

ピアノを習うことは子どもの脳を活性化し、記憶力や思考力、処理速度といった認知能力を高める強力なトレーニングになるとされています。研究によれば、ピアノ演奏時には前頭前野・海馬・小脳といった複数の脳部位が同時に活性化し、左右の手を別々に動かすことで脳梁(左右脳をつなぐ神経繊維)の発達が促されることが分かっています。脳梁が太くなると左脳(論理)と右脳(創造)の連携が円滑になり、複雑な問題を解決する思考力が向上します。

また、ピアノの練習によって生じる知的好奇心や「楽しい」という感情は記憶を司る海馬を刺激し、新たな神経細胞の増加まで引き起こすことが分かっています。海馬の神経細胞が増えると記憶力が強化されるだけでなく、海馬は脳内のハブとして他の認知機能とも連携しているため、あらゆる学習能力の底上げにつながります。

さらに近年の脳科学では、特定の訓練によって鍛えられた脳領域は「汎化」と呼ばれる現象でその領域全体の機能が高まり、関連する他の能力もまとめて向上することが明らかになりました。例えばピアノ練習で指の巧緻性が上がれば、それを司る運動野全体が発達し、結果的に情報処理速度や他の運動技能も向上し得るのです。

また、ピアノ演奏には楽譜という視覚情報を瞬時に読み取って指の動きに変換する高度な処理が求められます。楽譜を読みながら弾く過程で視覚情報を運動に変換する脳領域(上頭頂小葉)が活発に働き、子どもの空間認識力やマルチタスク処理能力の発達に寄与します。発表会などで曲を暗譜(楽譜を完全に記憶)して演奏する経験も、海馬を鍛えて記憶容量を増やす訓練になります。

このようにピアノ学習には脳の可塑性を高めて認知能力全般を底上げする効果が期待できるのです。

通いやすさで選ばれる【椿音楽教室】ピアノ学習が育む非認知能力(集中力・忍耐力など)

ピアノはテストの点数に直接表れない非認知能力の育成にも大いに役立つとされています。毎日の練習を地道に積み重ねて曲を習得する過程で、子どもは集中力や粘り強さを身につけます。

実際、ピアノ練習に夢中になり「もっと上手に弾きたい!」と試行錯誤を重ねる体験は、困難に直面しても諦めずに取り組むやり抜く力(グリット)や試行錯誤する問題解決能力を育むことにつながります。米ペンシルベニア大学のダックワース教授による「GRIT(やり抜く力)」研究でも、ピアノを継続的に練習することで分泌される脳由来神経栄養因子(BDNF)が脳内回路を強化し、困難に負けない精神力を育てる効果が示されています。

またピアノの習得には日々の復習や反復練習が欠かせないため、計画的に物事に取り組む自己管理能力も養われます。音階練習やハノン等の地道な基礎練習を「楽しくはないけれど必要なこと」としてコツコツこなす経験は、受験勉強において退屈な反復練習に耐える忍耐力を養うとの指摘もあります。

一方、ピアノは表現の芸術でもあり、演奏を通じて自己効力感や自信を得る子どもも少なくありません。難しい曲を弾けるようになった達成感は「自分はできる」という自己肯定感を高め、次の学習への意欲につながります。加えて、先生とのマンツーマンレッスンや発表会での他者の演奏に触れる機会を通じてコミュニケーション能力や共感力も育まれます。

ピアノの連弾や合奏では仲間の音を聴き、自分のパートを調整する協調性が求められますが、研究によれば合奏中には演奏者同士の脳波が同期する現象も観測され、高度な社会的協調性が養われることが示唆されています。

このようにピアノ学習を通じて得られる非認知スキル(自制心・創造性・社会性・粘り強さなど)は、AI時代を生き抜く「人間ならではの力」としてますます重要視されています。文部科学省も学習指導要領の中で非認知能力の育成に言及しており、受験や将来の夢の実現に欠かせない「生きる力」として注目されています。

算数・国語など教科別の学力への波及効果

ピアノ学習で培われた認知・非認知の能力は、学校の主要教科の学力向上にも良い影響を与えることが研究で示されています。

実際、音楽と学力には相関関係があるとされ、あるアメリカの教育心理学の研究では「楽器演奏の経験がある高校生は、音楽をしていない生徒に比べ数学・理科・英語の成績が有意に高かった」との結果が報告されています。カナダのブリティッシュコロンビア大学が11万人以上を対象に行った大規模調査でも、楽器演奏を続けている生徒は標準テストの成績が平均して1学年分ほど同級生を上回り、特に楽器経験者は数学・科学・英語の全科目で高得点を収めていたことが明らかになりました。

この関連性は性別や家庭環境を考慮しても一貫しており、音楽が発達中の脳によい影響を与えている可能性が示唆されています。

こうしたエビデンスから、幼少期からの音楽教育が算数的思考力や言語能力の発達を後押しすることが期待できます。実際にピアノ経験者には数的パターン認識や論理的思考が得意な子が多いとの報告もあり、リズム練習で培う数の感覚や譜読みで鍛える集中力が計算力アップに寄与している可能性があります。また、日本語(国語)力の面でも、音楽訓練が語学の基礎力を高めるとの知見があります。

脳科学者の澤口俊之氏による研究では、幼児期からのピアノ訓練で脳梁が発達し語彙力が向上する結果が報告されています。さらに音楽で鍛えられた聴覚は言語の音韻的な違いに敏感になるため、英語など外国語の発音習得にも有利だと言われます。

こうしたことからも、ピアノで培った能力が国語(語彙・読解力)や算数(論理思考・数量感覚)といった教科の学力の土台を支えていると考えられます。

なお、音楽は情緒面にも良い効果を持ち、ストレス軽減の作用で勉強に向かう心の余裕を生み出したり、マルチタスクな脳トレーニングによって情報処理速度や注意力を高めたりする点でも、結果的に教科学習を効率化する助けとなるでしょう。

保護者・教育関係者による体験談と評価

実際に子どもにピアノを習わせている保護者や、教育現場のプロからもピアノ学習の効果を実感する声が数多く上がっています。

音楽教室を主宰する指導者の一人は「幼少期から楽器(バイオリン)を習っていた子どもたちを見ていると、楽器ができる子はスポーツもよくでき、難関校に進学する子も多かった」と自身の教え子の傾向を語っています。この指導者によれば、楽器演奏を通じて助言を素直に聞き入れ、自分を見つめて謙虚に取り組む“学ぶ姿勢”が身についた子は、どんな分野の伸びも大きいといいます。つまり、ピアノで培った謙虚さや向上心がそのまま勉強や他の活動にも活きているというのです。

塾講師からも似たような指摘があります。「ピアノを習えば成績が上がる」という俗説に対しある塾講師は「必ずしも自動的に成績が伸びるわけではない」と前置きしつつも、正しい取り組み方をすればピアノで得た経験が学業にも良い影響を与えると説明します。特に親子で計画的に練習へ向き合い物事をやり遂げる習慣を身につけた子は、受験勉強でも同じように粘り強く努力できるため成績が向上しやすいといいます。

一方で、「発表会前など家での練習時間が増えすぎて勉強時間を圧迫する」という声があるのも事実です。中学受験を控えた家庭では習い事と勉強時間のバランスに悩むこともありますが、指導の専門家は「無理にピアノをやめさせるとモチベーションが下がるケースもある。時間配分さえ工夫すれば両立は可能」と助言しています。実際、東大生の家庭教師団体の調査では小学校4年生までは2つ程度の習い事なら両立可能との目安も示されています。したがって、受験直前期を除けばピアノと勉強を上手に両立し、相乗効果を得ている家庭も多いようです。

さらにピアノには意外なメリットとして「指先の筋力や器用さが鍛えられる」という点が挙げられます。鍵盤を押す訓練で子どもの指先が発達すると、鉛筆を握って長時間書くことへの負担が軽減し、書くことへのストレスが減る分だけ勉強への集中力が高まると指摘されています。

このように保護者や教育関係者の実感としても、ピアノを続けることで学習態度の向上や勉強への良いリズムが生まれているケースが多く報告されています。

将来の成功者に見る幼少期のピアノ経験

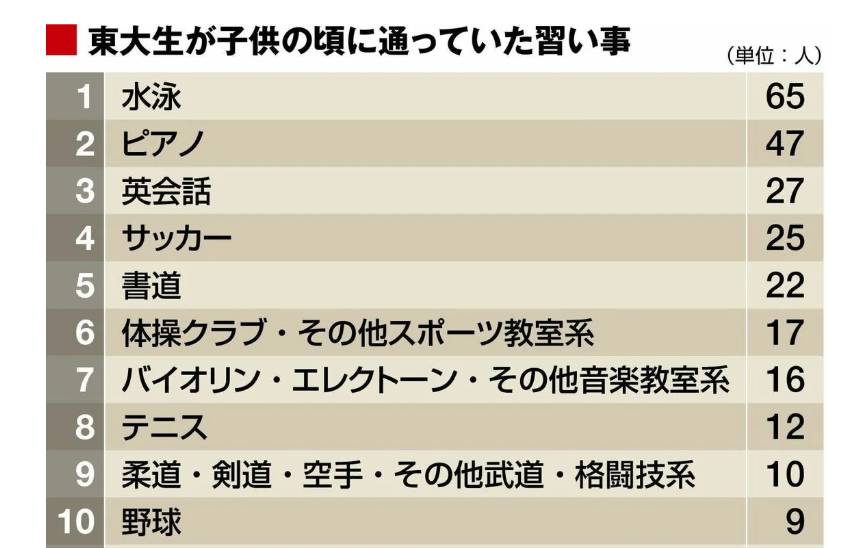

幼少期にピアノに親しんだことが将来の大きな糧になった例も数多く知られています。日本を代表する難関校である東京大学の学生を対象とした調査では、なんと2人に1人が幼少期にピアノを習っていたという驚くべき事実が報告されています。

一般的な子どものピアノ経験率(約4人に1人)に比べても非常に高く、東大生の音楽経験者はヴァイオリン等も含めると6割を超えるとのことです。さらに「東大合格に役立った習い事」のアンケートでは、学習塾などを除く非学習系の習い事の中でピアノが習字に次いで第2位だったとのデータもあります。これらは因果関係を直接示すものではありませんが、「幼少期からピアノに打ち込んだ子には将来的に優秀な人材が多い」ことを統計的にも裏付けていると言えるでしょう。

引用元:東洋経済オンライン(https://toyokeizai.net/articles/-/161721)

実際、ピアノに限らず幼少期の楽器経験を持つ著名人は国内外に多数います。例えば、世界的作曲家のフィリップ・グラス氏は自身の体験として「子どもの頃のピアノレッスンで集中力が高まり、学校のテストで良い成績を取るのに役立った」と述べています。また彼はピアノが創造性を刺激し、新しいアイデアや解決策を見出す力になったとも語っており、音楽経験がその後の創作や学業に相乗効果をもたらした好例と言えます。

国内でも、一流の研究者やリーダーの中には幼少期にピアノなどの楽器に親しんだ人が多いことが知られています。脳科学者の瀧靖之氏は「高い学歴や社会的成功を収めている人には、勉強だけでなくピアノやスポーツも卓越してできる人が少なくない」と指摘しています。何か一つのことを究める過程で身につけた「究め方」(物事を探究する姿勢や工夫する力)は、他の分野にも応用できる汎用的スキルであり、高い成果を上げる人々は幼少期にそうした経験を積んでいるケースが多いというのです。

このように、幼い頃のピアノ経験が将来の学問や職業で発揮される創造力・リーダーシップ・集中力の土台を築いている可能性は高く、実際に各界で活躍する人材のエピソードからもその影響がうかがえます。

西武・ソフトバンクで活躍されているプロ野球選手の山川選手

政治家:林芳正氏(東大卒)、玉木雄一郎氏(東大卒・ハーバード大学卒)

まとめ:小学校低学年におけるピアノ学習が中学受験に与える影響

ピアノ学習が幼児期~小学校低学年の子どもにもたらす影響を、認知的側面・非認知的側面の両面から見てきました。

科学的な知見からは、ピアノを習うことで脳の構造と機能が発達し, 記憶力・思考力・処理速度といった学習の土台が強化されることが示唆されています。同時に、継続的な練習を通じて集中力・忍耐力・自己管理能力などの非認知能力も養われ、それらは受験勉強のみならず将来社会で活躍するための力となります。算数や国語といった教科の成績向上に直結するエビデンスも蓄積されつつあり、音楽教育が「遠回りなようで実は学力向上の近道」であることを裏付けています。

もちろん個人差があり、「ピアノを習えば必ず成績が上がる」と短絡的に考えるべきではありません。重要なのは、子どもが音楽を楽しみながら熱中できることと、家庭でその取り組みを温かく支え、適切に両立を図ることです。ピアノを通じて得られた「コツコツ努力する習慣」や「表現する喜び」は、テストの点数には見えにくいかもしれませんが、確実に子どもの内面に蓄えられ将来の糧となっていきます。

幼少期に培った力が花開くまで長い目で見守りつつ、音楽がもたらす豊かな効果を日々の成長の中で感じ取っていけると理想的です。「ピアノで育む力」は決して特別な才能のある子だけのものではなく、習い始める年齢に関係なく誰にでも育まれます。将来の幸せや成功にもつながる大切な土台作りとして、ピアノ学習を前向きに捉えてはいかがでしょうか。子どもが奏でる一音一音が、そのまま未来への一歩一歩となることを期待できます。

うちはピアノを習わすタイミングを逸してしまい、後悔しています。

やはりピアノを始めるのであれば、中学受験とかが始まる前の低学年に限りますね。

中学受験を見据えたお子さまにこそおすすめ【椿音楽教室】無料体験レッスン

将来、中学受験を目指すお子さまにとって、学力の土台となる集中力・計画性・継続力は早い時期から育んでおきたい力です。

ピアノはまさにそれらを自然に身につけられる習い事のひとつ。毎日の練習を通して、自分で計画を立て、粘り強く取り組む力が養われ、受験勉強にも直結します。

椿音楽教室は、関東・関西に合計350箇所以上のスタジオを展開し、25種類の音楽レッスンを開講。生徒数は延べ6000人以上、専門教育を受けた講師陣によるマンツーマン指導で、お子さまのレベルや目的に合わせたカリキュラムを提案します。

椿音楽教室のポイント

- 東京都内200箇所以上、関西(大阪・京都・兵庫・奈良)150箇所以上の通いやすいスタジオ

- 音大教授が顧問の安心カリキュラム

- 初心者からハイレベルまで、クラシックに強い指導

- 相性の良い講師に出会えるマッチング制度

- 入会金+事務手数料が無料になるキャンペーン実施中

親子で始めてみませんか?

お子さまだけでなく、親子で同じ曲に挑戦するのもおすすめです。

お互いの成長を実感できる時間は、受験期の親子関係にも良い影響を与えます。「親が見本を見せる」「一緒に発表会に出る」ことで、お子さまのモチベーションもぐんと上がります。

\今なら無料体験レッスン受付中!/

受験に必要な力を、音楽を楽しみながら育みませんか?

まずはお気軽に体験レッスンで、ピアノの魅力を親子で感じてみてください。

【調査】中学受験とピアノの継続・休止・両立はどうなる?

ここからは、中学受験に向けてピアノを続けるべきか、やめるべきか、両立できるのかという疑問に対し、塾やピアノ教師のアドバイス、保護者の経験談、ピアノと学習の相互作用について調査した結果を確認していきたいと思います。

小学校高学年になり、中学受験勉強が本格化する時期においてピアノを継続できるか、両立できるか、といったところも事前に確認しておくと安心です。

合格率を左右する「具体的なデータ」は存在しませんが、多くの専門家が 「ピアノ=脳の活性化や時間管理力の向上を促す」 と評価しており、止めることが必ずしも受験対策に有利にはならないことが分りました。

ピアノを続けるメリット

| 利点 | 具体例 |

|---|---|

| 脳への刺激と学力への波及効果 | 塾の進学セミナーでは、ピアノは両手・全指を使うため脳全体をバランスよく刺激し数学力などを高めるとすすめる場合があり、実際に塾長が「成績が落ちない限り受験直前まで続けてよい」と助言したケースがある。 |

| 集中力・リフレッシュ効果 | ピアノは勉強の合間に気分転換やストレス発散になる。継続により精神的な安定を得て集中力を高めたという保護者の証言が多い。 |

| 創造性や多角的な物事の見方 | 音楽は創造性や感性、共感能力を育て、他教科にはない自己表現の場になる。 |

| 時間管理能力の向上 | 勉強とピアノを両立するには計画性と効率的な時間配分が不可欠であり、これが自己管理能力を鍛える。実際に電車移動時間を利用して学習するなどの工夫で両立できた事例がある。 |

| 中高で役立つ技能 | 私立女子校などでは入学後の音楽の授業でピアノ経験が求められることがあり、伴奏や合唱で活躍できる。 |

| 長期的な楽しみ | 小学生のうちに好きな曲を弾けるようになれば、中学以降も趣味や特技として一生楽しめる。 |

ピアノを続ける際の工夫

- レッスン回数を減らす・課題を軽くする – ピアノ教師は受験期には月1回や2ヵ月に1回など頻度を下げ、好きな曲や簡単な曲、既習曲の復習を中心にすると負担が減り継続しやすいと提案しているようです。競争型のコンクール参加を励ます意見もあり、チャレンジすることで試験に通じる精神力を養うという意見もありました。

- 朝や移動時間の有効活用 – 朝に短時間練習したり移動時間を勉強にあてたりして1日のリズムを整えるような工夫をされています。家族が車内で問題集を音読し合う等の工夫を行った例もありました。

- ピアノ教師と連携 – 試験までの期間と希望を相談し、ペースダウンや一時休会・再開のスケジュールを検討するケースも多いです。長年の指導者は精神的な支えにもなり、子どものモチベーション維持に貢献してくれます。

ピアノをやめるメリット

| 利点 | 具体例 |

|---|---|

| 勉強時間・体力の確保 | レッスンや練習時間が無くなる分、塾通いや宿題に集中できる。特にスポーツや遠方の教室に通う場合は移動時間や費用削減の効果が大きい。 |

| 負担減による精神的余裕 | スケジュールが単純化し、一つのことに集中できることで不安が減る子もいる。コンクールや発表会のプレッシャーを回避できる。 |

ピアノをやめるデメリット

- 息抜きの場を失う – ピアノを完全にやめるとリフレッシュ手段が減り、ストレスが溜まる恐れがあります。

- 後悔する可能性 – 多くの保護者や教師は「短期休止はあっても完全に辞めると再開しにくい」と警告しており、中学入学後は部活動等で再開が難しいと指摘されています。

- 費やした努力の損失 – 何年も続けてきた練習や達成感が止めた途端に途切れ、自己肯定感の低下や親子で後悔することがある。

中学受験に向けたケース別判断

| 時期 | 状況・メリット・懸念 |

|---|---|

| 小3〜小4(受験準備初期) | 日常的な習い事として継続して問題ない時期。受験勉強はまだ基礎段階なので、両立しやすい。 |

| 小5秋ごろ | 本格的な過去問演習や模試が始まり忙しくなるため、多くの家庭がレッスン回数を減らしたり、一時休会を検討する時期。継続すると練習と勉強の両立が難しくなるが、ピアノ教師からは「夏までに目処をつけて、秋以降は休む」という提案が多い。 |

| 小6春〜夏 | 志望校の傾向や弱点補強が集中して行われる。「夏まで続けてその後休会」が推奨されることが多く、12月頃の試験直前までは練習を減らしても無理に辞める必要はないとする意見が目立つ。 |

| 受験直前(秋〜冬) | 模擬試験・過去問演習がピークで、精神的にも不安定になりがち。すでに夏までに区切りを付けていれば勉強一本に集中する時期だが、ピアノを続ける場合も日々5〜10分程度の基礎練習や好きな曲で息抜きする程度に抑えるのが現実的。 |

保護者・生徒の経験談

- 両立して成績向上した例 – 通塾とピアノの二つをこなす中で、遊ぶ時間が少ないからこそ勉強に集中でき成績が向上したという家庭があります。塾長から「ピアノはやめなくてよい」と助言され、実際に合格後もピアノを続けたとのことです。

- 休止後に後悔する例 – 受験を優先して半年以上完全に辞めた結果、受験終了後に再開する気力がなくなり、そのまま辞めてしまった家庭が複数報告されています。ピアノ教師は「完全にやめずレッスン回数を減らすべき」と強調しています。

- ピアノを続けたことが中学生活で役立った例 – 女子校で音楽の授業が本格的に行われ、ピアノ経験者は伴奏者として重宝されることがあるようです。音楽室にピアノが備え付けられ、早いうちから経験していて良かったと振り返る事例があります。

- 勉強の合間の気分転換として継続した例 – 受験勉強のストレスが高い子どもが、数分ピアノを弾くことで落ち着きを取り戻し再び勉強に集中できたとの声があります。塾教師からも「軽い運動や音楽などの習い事は続けた方が良い」とアドバイスもあるようです。

まとめ・アドバイス

ピアノと中学受験は十分に両立可能であり、多くの経験談や専門家の意見からも、必ずしも完全にやめる必要はないことがわかっています。勉強とのバランスを保ちながら、レッスン回数を減らしたり、一時休会を利用したりすることで、無理なく続ける方法はいくらでもあります。特に、ピアノの継続は「脳を鍛え、集中力や自己管理力を育てる」という点で受験勉強に好影響を与えることが多いです。計画性や時間管理を早くから身につけることは、受験本番で大きな武器になるでしょう。

もちろん、やめるという選択肢も、家庭やお子様の状況によっては合理的です。例えば、教室が遠く移動の負担が大きい場合や、スポーツなど体力を大きく消耗する習い事と併行している場合、またはピアノへの意欲が低下している場合などがそれにあたります。ただし、その際は後悔や再開の難しさといったリスクを理解しておき、完全にやめるのではなく「休会」という形を取ることが望ましいです。

受験期の対応としては、多くのピアノ教師や保護者が「小6の夏休みまでに一通り大きな曲を終える」ことを推奨しています。その後は短時間の基礎練習や気分転換程度にとどめ、夏以降は過去問演習などの受験勉強に時間を集中させるのがよいとされています。これは、夏以降は学習量が大幅に増えるため、無理にピアノを続ける必要がないという考えに基づいています。

何よりも大切なのは、教師や家族との対話です。お子様自身の意欲を尊重しつつ、ピアノ教師や塾講師と相談し、柔軟にスケジュールを調整することが成功の鍵となります。単に時間を確保するためだけにやめるのではなく、将来の楽しみや能力開発という長期的な視点で判断することが重要です。

以上の調査から、中学受験においてピアノを続けるかどうかは単純に「やめる/続ける」でなく、目標と生活リズムに合わせて調整しながら両立を目指すことが有効であると結論づけられる。

\今なら無料体験レッスン受付中!/

受験に必要な力を、音楽を楽しみながら育みませんか?

まずはお気軽に体験レッスンで、ピアノの魅力を親子で感じてみてください。

コメント